只要提到价值股和成长股,我就喜欢把成长股定义为价值股的对立面。但成长型基金经理经常会大声疾呼:这样的定义不公平。因此,为了尽量做到不偏不倚,将在摆脱价值指标的前提下分析成长股。但结果依旧未变。成长股投资极有可能变成绝对错误。

我们总习惯于只接受符合自己意愿的信息。因此,为克服这种偏见,我们应该主动去寻找证明自己错误的信息。多年以来,我阅读了大量证明价值型指标优越性的论文。每次研究,我都会不由自主地从估值角度出发,把成长股定义为价值股的对立面。不过,这样定义成长股或许还不够精确。

那么,我们到底应该怎样定义成长股呢?很多探讨企业管理的书籍或许能为我们提供一点启示。在《基业长青:企业永续经营的准则》一书中,作者吉姆•柯林斯和杰瑞•波拉斯挑选出18家“高瞻远瞩”型公司—它们是企业界的精英。此外,他们还定义了一批比较公司(与这些“高瞻远瞩”型公司同处一个行业的优秀企业)。遗憾的是,自该书出版之后,比较公司的业绩已经明显超越了“高瞻远瞩”型公司!

《财富》杂志对最被“羡慕”企业的调查或许可以说明一点问题。最近,丹尼斯•安吉纳等人对最被羡慕公司和最被鄙视公司的股票组合进行了检验,他们发现,差股票的年均收益率反而比明星股高出2.5%。因此,没有任何证据能说明,我们善于挑选股票。

丹尼斯•安吉纳等人的研究与桑迪•泰勒及梅根•布彻的最新研究不谋而合。通过模拟审判,他们发现,外表丑陋的被告比相貌富有魅力的被告更有可能被判有罪,而且被判更长的刑期。价值股就是金融领域的“丑”被告,而成长股则是市场上富有魅力的明星。

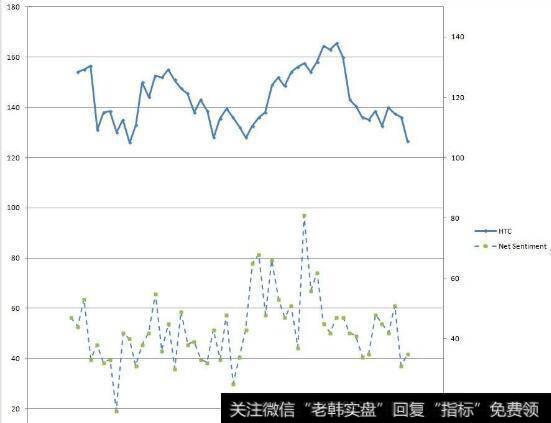

寻找成长股最合乎逻辑的方法就是借助于成千上万金融分析师的观点。以前,我曾用他们的一年期预测说明,“成长”并不会给投资者带来回报。但有些成长型基金经理则认为,这是因为选用时间段的错误造成的。因此,我们现在不妨把注意力转移到5年期增长率的预测。遗憾的是,我们发现,这些拥有最高预期增长率的股票,带来的却是最低的回报率;而那些拥有最低预期增长率的股票,反而创造出最高的回报率!

之所以会得到这个令人意外的结果,其原因在于,在进行预测时,分析师似乎对以往的增长率给予了过多的权重,却没有考虑到作为资本体系核心的非正常利润,会随着时间的推移而削弱。大量数据表明,盈利性具有强烈的回归均值趋势。一旦触及40%这个年均收益率的上限,资产回报率就会表现出回归市场均值的趋势。

因此,即便剧除以市场估值为墓础的成长指标,其他定义依旧会带来令人沮丧的结论:对于投资者来说,成长型投资极有可能变成绝对错误。